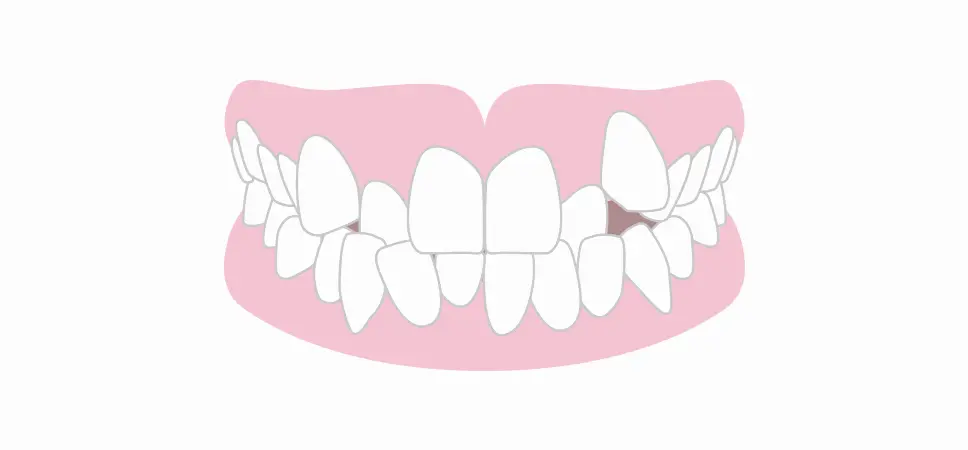

叢生(そうせい)

歯が一列に並ぶためのスペースが足りず、歯列がデコボコになったり重なり合って生えたりしている歯並びです。顎が小さい、または顎に対して歯のサイズが大きいといったことが原因で起こります。八重歯も叢生の一種です。

四谷三丁目の歯医者 ASAHIデンタル・オフィスPRIMEC

噛み合わせや歯並びに問題があると、見た目の印象が良くないだけでなく、歯磨きがしにくいために虫歯や歯周病のリスクが高まります。また、噛み合わせが悪いことで噛む力が一ヵ所に偏ると、歯の痛みや歯性上顎洞炎を引き起こす場合もあります。

しかし、噛み合わせの問題はそれだけではありません。食いしばりによる歯への大きな負荷についても考える必要があります。

就寝時に無意識に歯を食いしばっていると、顎の筋肉や顎関節に過剰な力が入っている状態になります。また、歯にかかる力が大きな負荷になり、歯や被せ物にダメージを与えます。

このように噛み合わせの問題は、多くの歯の病気やトラブルにつながっているのです。

矯正治療で見た目を美しく改善する場合も、正しい噛み合わせで行なうことが重要です。

歯の矯正というと「子どもの時期に行なうもの」というイメージがあるかもしれませんが、大人になって始めても決して遅いことはありません。見た目だけでなく歯の健康のためにも噛み合わせを整えることは大切です。ASAHIデンタル・オフィスでは、治療前に下顎の位置や顎の関節の状態などを詳しく検査し、患者さんに合った矯正装置を用いて正しい噛み合わせへと導いていきます。

噛み合わせや歯並びに問題がある状態を不正咬合といいます。不正咬合は、歯の病気やトラブルを引き起こしやすいだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼすことがわかっています。たとえば、食べ物を充分に噛み砕けないために胃腸に負担がかかるほか、顎関節に過剰な負荷がかかることで顎関節症や頭痛・肩こりを誘発したり、骨格や筋肉のバランスが崩れて姿勢が悪化したりと、さまざまな体の不調が引き起こされるのです。

また、噛み合わせについて考えるときに大切なのは、食いしばりや歯への過大な負荷への対策が必要であるということです。

永久歯の耐用年数は約60年といわれています。噛み合わせの問題により歯にダメージを与え、歯の寿命を縮めることを避けるためにも、マウスピースによる治療などであらかじめ対策をしておくことが大切です。

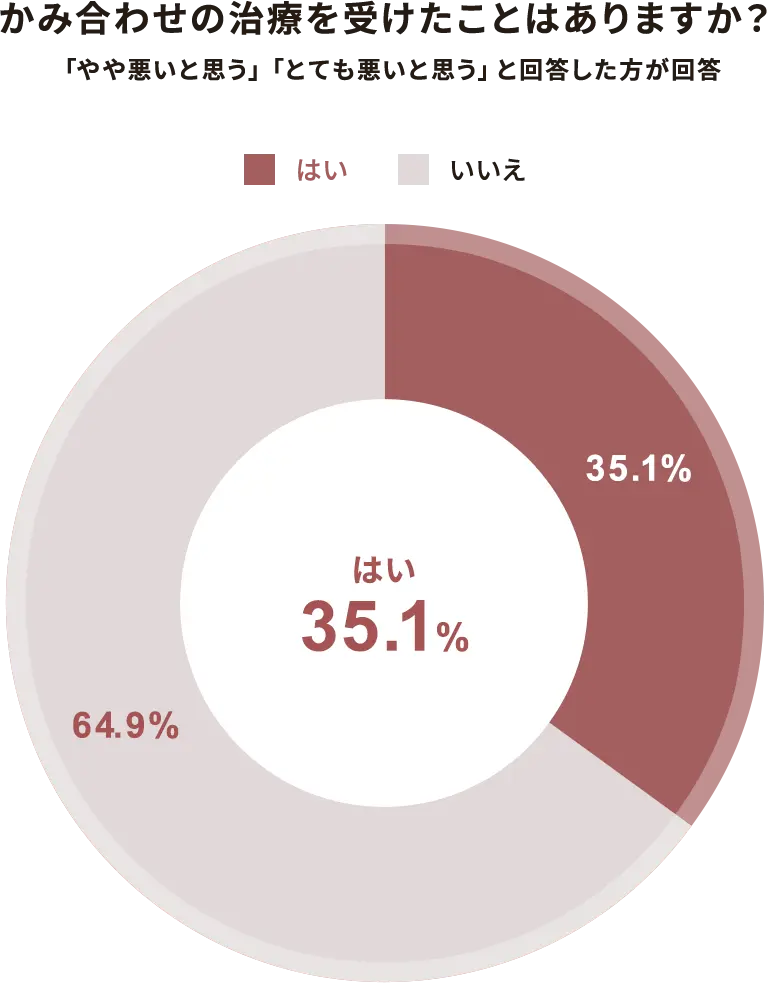

ある調査結果によると、「自身の噛み合わせは悪い」と思っている人の約6割が「治療を受けたことがない」と回答しており、噛み合わせの悪さを自覚しているにかかわらず、治療していない方が多いことがあきらかになっています。しかし、お口と体の健康のためにも噛み合わせの問題はできるだけ早く改善することが大切です。噛み合わせでお悩みなら、まずは歯科医院で診査・診断を受けることをおすすめします。

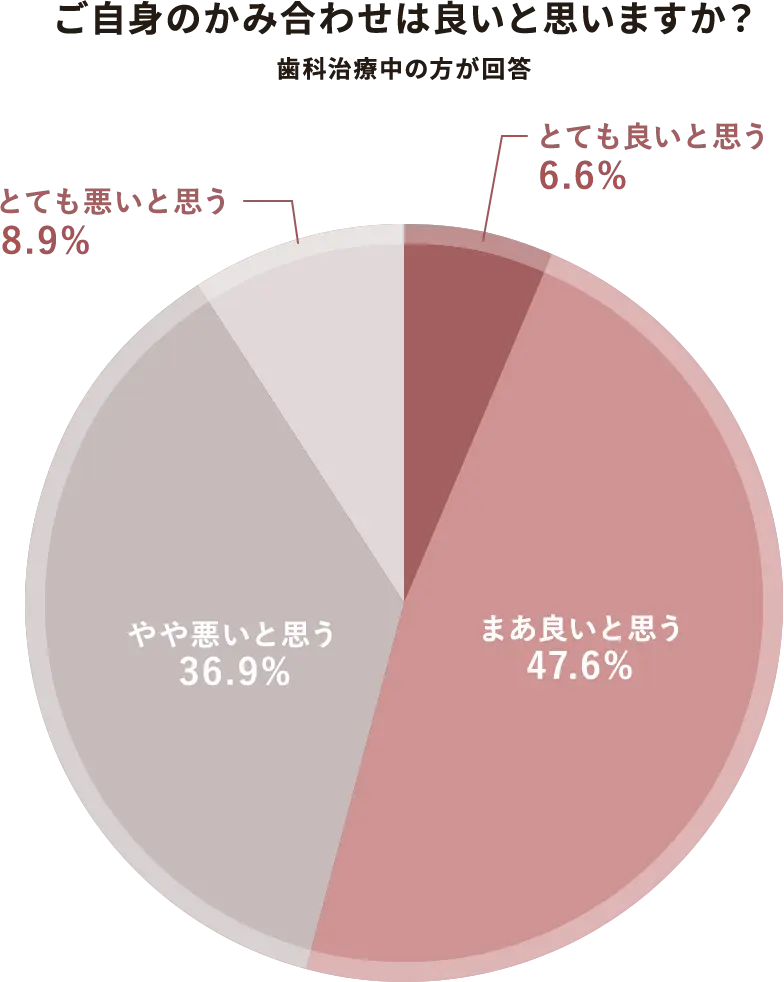

2023年の「噛み合わせ」に関する調査で、「ご自身の噛み合わせは良いと思いますか?」という質問に対し、 「とても良いと思う(6.6%)」と「まあ良いと思う(47.6%)」人が合わせて約5割、反対に「やや悪いと思う(36.9%)」と「とても悪いと思う(8.9%)」も合計で約5割と、半数近くの人が、自身の噛み合わせが悪いと思っていることがわかりました。 また、1つ目の質問で「やや悪いと思う」「とても悪いと思う」と回答した人に、「噛み合わせの治療を受けたことがありますか?」と質問した結果、「はい(35.1%)」「いいえ(64.9%)」となり、約6割の人が「噛み合わせが悪いと思いながら、治療を受けたことがない」と回答しています。

歯が一列に並ぶためのスペースが足りず、歯列がデコボコになったり重なり合って生えたりしている歯並びです。顎が小さい、または顎に対して歯のサイズが大きいといったことが原因で起こります。八重歯も叢生の一種です。

隣の歯との間にすき間ができている歯並びです。すきっ歯ともよばれます。とくによく見られるのは、前歯の真ん中にすき間があいているケースです。顎が大きい、または歯のサイズが小さいことが原因で起こります。

上下の歯を噛み合わせたときに、下顎の前歯が上顎の前歯に覆い被さってほとんど見えなくなっている状態です。下顎の前歯が上顎の歯肉に接触するため歯肉が傷つきやすく、歯肉炎になってしまう場合もあります。

上下の歯を噛み合わせたときに、上顎の前歯が下顎の前歯に重なることなく、上下の前歯の先端が接触してしまう状態です。噛むときに上下の前歯の先端が強くぶつかってしまうため、歯が欠けたり摩耗したりしやすくなります。

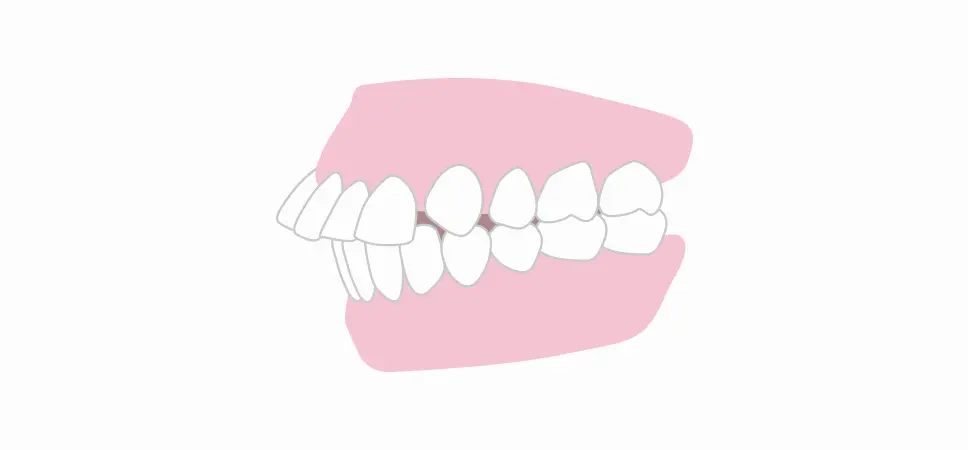

上顎の前歯や上顎の歯列全体が前方に突出している状態です。下顎の歯列全体が後方に引っ込み過ぎている場合もあります。一般的に「出っ歯」とよばれる不正咬合です。唇が閉じにくく口呼吸になるリスクが高まります。

上下の歯を噛み合わせたときに前歯だけ噛み合わずにすき間ができる状態です。指しゃぶりや舌を出す癖などが原因で起こります。前歯で食べ物を噛みきることが難しいだけでなく、お口の中が乾燥するため細菌が繁殖しやすくなります。

下顎の前歯が上顎の前歯よりも前方に突出し、噛み合わせが逆になっている状態です。「受け口」ともよばれます。うまく噛めないだけでなく、発音にも影響が出る噛み合わせです。

症例によっては外科的な治療を必要とする場合もあります。

歯の表側ではなく歯の裏側(舌側)に装着するタイプの矯正装置です。矯正装置が見えにくいため、矯正治療をしていることを周囲に知られたくない方に適しています。ただし、症例によっては治療期間が長くなる場合があります。

透明なマウスピースを装着し、複数回交換しながら歯を徐々に移動させて整える方法です。ワイヤー矯正と比較して痛みが少なく、目立たないのが特徴です。また、取り外しができるため、食事や歯磨きもいつも通り行うことができます。

「矯正治療」というとイメージされるワイヤーを使用した矯正装置です。金属製の四角い装置(ブラケット)を歯の表側に接着し、その真ん中にある溝にワイヤーを通して力を加えることで歯を移動させます。幅広い症例への対応が可能です。

セラミック製のブラケットとワイヤーによる矯正装置です。セラミックは歯になじむ色なので、メタルブラケットよりも矯正装置が目立ちません。症例によっては使用が難しい場合もありますが、ほとんどがメタルブラケットと同様に使用できます。

銀座矯正歯科の深澤真一先生が日本人の歯に合わせて開発した舌側矯正装置です。ブラケットが従来の舌側矯正装置より薄く小さいため、お口の中の違和感を抑えられます。また、発音も阻害されにくいので人前で話をする機会の多い方におすすめです。

まずは噛み合わせや歯並びのお悩みや矯正治療に関するご要望をお伺いします。そして問診や視診による診察を行ない、現時点で考えられる矯正治療について矯正装置の種類やおおよその治療期間、治療費なども含めてご説明します。

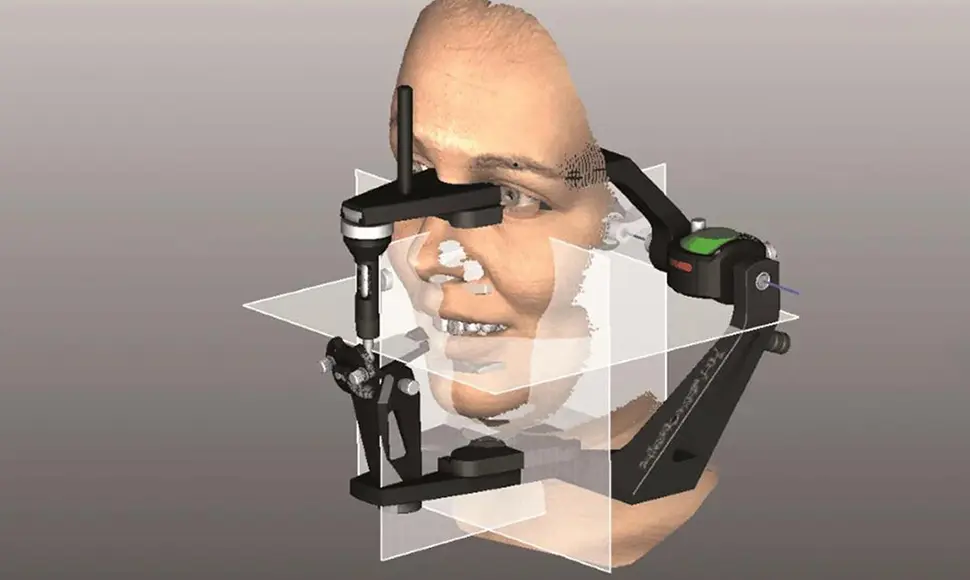

当院で矯正治療を受けると決められた場合は、精密検査を実施します。精密検査は患者さんにより適した治療計画を立てるために重要です。具体的には以下のような検査を行ないます。

精密検査の結果をもとに診断し、治療計画を立てたら、患者さんに治療方法と必要な治療期間、治療費についてご説明します。疑問や不安な点があれば気兼ねなくお知らせください。治療計画について充分に納得いただいたら治療を開始します。

矯正治療は、動的治療と静的治療の2段階に分かれています。動的治療とは矯正装置を使用して歯を動かす治療です。患者さんに適した矯正装置を装着し、少しずつ歯を動かしていきます。動的治療中は定期的に通院いただき、経過観察をします。

治療計画どおりに歯の移動が完了し、噛み合わせが適切な状態になったら、最終段階の仕上げの治療を行ないます。動的治療が完了するまでの期間は症例によって異なりますが、2~3年が目安です。

動的治療が完了したら、矯正装置を外して静的治療(保定)に移行します。静的治療は、動的治療によって整えた歯並びや噛み合わせを安定させる治療です。動的治療後はほとんどの方に後戻りが起こるため、きちんと静的治療を行なう必要があります。

移動させた歯を安定させるために保定装置(リテーナー)を装着していただきます。装着期間の目安は2~3年です。ただし、お子さまの場合は成長が完了するまで装着が必要になる場合もあります。

移動させた歯がしっかりと安定したら静的治療も完了です。美しく健康的な口元で快適に日常生活をお過ごしください。なお治療後は年に1~2回の頻度で定期検診を受けていただきます。

私たちは、無意識のうちに歯を食いしばっていることがあります。日中、活動しているときには食いしばっていなくても就寝時に食いしばっていると、顎の筋肉や顎関節に過度な力がかかるだけでなく、歯や被せ物にとっても致命的な負担になります。

そのような事態はできる限り避けたいものですが、食いしばりは脳が出す指令によって起こるため、現在の医学ではコントロールできません。そのため、無意識の食いしばりに耐えられるよう噛み合わせを良くし、噛み合わせのバランスがとれるようにする必要があります。

そうすることにより、全身の健康もバランスよく保たれます。

たとえ食いしばりをしていなくても、噛み合わせがずれていたりすると、特定の歯への過剰な負荷だけでなく、肩こりや頭痛などにつながります。強い力で噛む必要がなくても筋肉が常に緊張して力が入り、顔の筋肉のバランスの崩れ、顔や体の歪み、顎関節症、肩こり・頭痛などを引き起こし、体調不良の原因になるのです。

噛み合わせを調整することで、体調の改善だけでなく抜くしかないと思っていた歯を残せたり、歯周病の進行を防げるようになります。

先述のように食いしばりは脳の指令によって起こるものなので、あくまで対症療法ではありますが、当クリニックではマウスピースを使った治療を行ない、症状の軽減に努めています。

歯の接触は通常、会話や食事中を含めて一日20分程度です。強い力でなくても、微弱な力で長時間接触すると筋肉は疲労し、顎関節に負担をかけます。これは歯や歯周組織の病気(知覚過敏、破折、修復物の破損など)の悪化につながる可能性があります。上下歯列接触癖(TCH)があるからといって、必ずしも不快症状が出るわけではありませんが、加齢とともに自覚症状が出てくるので、若いうちから気づくことが重要です。このように、上下歯列接触癖(TCH)は口腔健康にとって重要な要素であり、できるだけ早い段階で治療を始める必要があります。

歯ぎしり・食いしばりなどのブラキシズム、いびき、睡眠中に何度も呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群など、寝ているときに起きるお口のトラブルを、マウスピースを使った治療などで解消します。

皆さんは、睡眠と歯科とに深い関係があることをご存じですか?

睡眠中、歯ぎしり・食いしばり、いびき、睡眠時無呼吸症候群(睡眠中に何度も呼吸が止まる病気)など自分では気づかないうちにお口周りに問題が生じていることがあります。活動時には体の動きを意図的にコントロールできますが、就寝時にはそれができないため、やがて睡眠障害となり、生活の質の低下につながってしまうのです。

当クリニックでは、歯ぎしり・食いしばりから歯や被せ物を守り、顎の筋肉や顎関節への影響を抑えるため、マウスピースによる治療などを行なっています。

「歯ぎしりを指摘されたことがある」など、思い当たる症状のある方は、ぜひご相談ください。

・機能性や審美性を重視するため、公的健康保険対象外の自費診療となり、保険診療よりも高額になります。

・最初は矯正装置による不快感、痛みなどがあります。数日から1~2週間で慣れることが多いです。

・治療期間は症例により異なりますが、成人矯正や永久歯が全て生えそろっている場合は、一般的に1年半~3年を要します。小児矯正においては、混合歯列期(乳歯と永久歯が混在する時期)に行なう第1期治療で1~2年、永久歯が全て生えそろったあとに行なう第2期治療で1~2年半を要することがあります。

・歯の動き方には個人差があるため、治療期間が予想より長期化することがあります。

・装置や顎間ゴムの扱い方、定期的な通院など、矯正治療では患者さんのご協力がたいへん重要であり、それらが治療結果や治療期間に影響します。

・治療中は、装置がついているため歯が磨きにくくなります。虫歯や歯周病のリスクが高まるので、丁寧な歯磨きや定期メンテナンスの受診が大切です。また、歯が動くことで見えなかった虫歯が見えるようになることもあります。

・歯を動かすことにより歯根が吸収され、短くなることがあります。また、歯肉が痩せて下がることがあります。

・ごくまれに、歯が骨と癒着していて歯が動かないことがあります。

・ごくまれに、歯を動かすことで神経に障害を与え、神経が壊死することがあります。

・治療中に金属などのアレルギー症状が出ることがあります。

・治療中に、「顎関節で音が鳴る、顎が痛い、口をあけにくい」などの顎関節症状が出ることがあります。

・問題が生じた場合、当初の治療計画を変更することがあります。

・歯の形状の修正や、噛み合わせの微調整を行なうことがあります。

・矯正装置を誤飲する可能性があります。

・装置を外すときに、エナメル質に微小な亀裂が入る可能性や、補綴物(被せ物など)の一部が破損することがあります。

・装置を外したあと、保定装置を指示どおりに使用しないと後戻りが生じる可能性が高くなります。

・装置を外したあと、現在の噛み合わせに合わせて補綴物(被せ物など)の作製や虫歯治療などをやり直す可能性があります。

・顎の成長発育により、歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・治療後に、親知らずの影響で歯並びや噛み合わせが変化する可能性があります。

・加齢や歯周病などにより、歯並びや噛み合わせが変化することがあります。

・矯正治療は、一度始めると元の状態に戻すことが難しくなります。